视频加载中... 青山巍巍 红旗飘飘

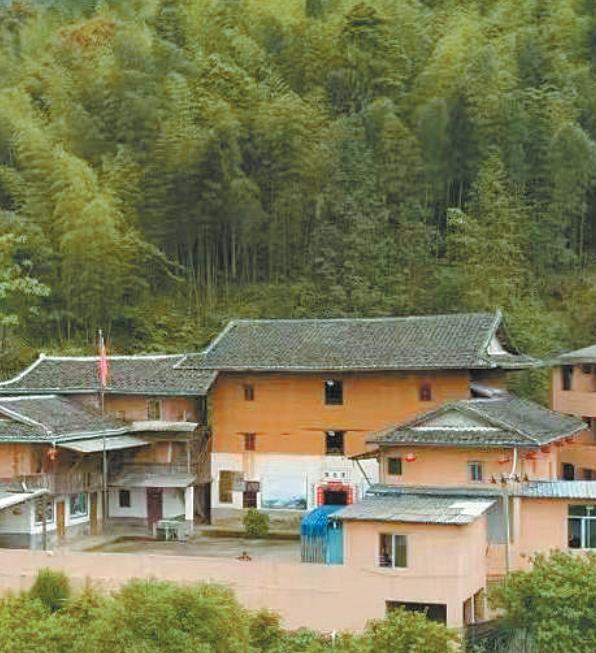

泽东楼 一座山,一栋楼,一家人,日出而作,日落而息。1929年的秋季,因为一个人的到来,这座楼经历了一番别样的风雨,竖起了一杆红旗,演绎了一段传奇故事。 这座山位于永定区抚市镇五湖村上寨自然村的荷坳头,这座楼始建于1896年,共三层,这家人是从东面山脚下五湖村塘尾头迁徙上来的张姓人家,而到来的这个人就是毛泽东! 1929年春,毛泽东、朱德率红四军挺进赣南闽西。就在革命形势一片大好之际,毛泽东却遇上了人生失意事。在红四军的两次重要会议上,他的正确主张均未被接受,更意外地失去了前委书记职务,无奈离开了红四军,而不期而至的疟疾更令他的处境雪上加霜。此时的毛泽东急需寻找一处适宜的地方停歇安顿下来,修复疲病的身体,反思落选的原因,思索革命的前途。 1929年8月1日,毛泽东化名“杨子任”与贺子珍一同离开上杭经溪口大洋坝前往永定。一行人于傍晚时分进入永定第一站虎岗,奉命候此接站的是太平区委书记林梅汀和游击队长吴玉书。当晚一行人留宿晏田新祠,后续几经辗转,来到上寨村荷坳头,入住石岭乡苏维埃主席张茂煌家里。这里,便是文章开头提到的那座土楼。 张茂煌家中有位从湖雷上南抱养过来的童养媳,叫阮唐嫲,是阮山的堂侄女。年仅9岁的阮唐嫲乖巧机灵,她每天都跑前跑后,积极协助照顾毛泽东的生活起居。在个人政治失意和病魔缠身的逆境下,毛泽东依然乐观豁达,对中国革命前途充满信心,启发群众循循善诱,这种气魄和情怀,深深地感染打动着张茂煌家人包括幼小的阮唐嫲,令他们坚信:革命一定会成功,理想一定会实现。 1930年5月,张家老大张茂煌在陈东被民团头子卢九连杀害,并被悬首示众,亲人只能把他的身躯抬回安葬。大哥不在了,但荷坳头依然是革命斗争的坚强堡垒。三年游击战争期间,永东游击队司令员刘永生,闽西南军政委员会参谋长兼永埔县军政委员会主席郑树昌,副主席陈茂辉、马发贤等人经常率领红军游击队在荷坳头安营扎寨,以灵活机动的游击战术,抗击国民党军和地方反动武装。国民党军为消灭红军游击队,对革命基点村实行惨无人道的烧、杀、抢、掠,荷坳头曾六次被敌人强迫移民并村,阮唐嫲一家人所住的土楼也被烧毁了。 由于敌人残酷的封锁,游击队物资十分匮乏,指战员们经常忍饥受冻。阮唐嫲的丈夫张茂春是游击队的交通员,他和全村群众舍生忘死,为游击队员送粮、送菜、送盐、送文件情报、代购生活用品、站岗放哨、救护伤员。他们创造了几十种巧妙办法,穿过敌人的封锁线,把游击队员急需的物品送到山上驻地。国民党反动派屡次围剿游击队员扑空,恼羞成怒,便将阮唐嫲抓去严刑拷打,但她始终不向敌人吐露丝毫情报,保证了当地党组织和革命队伍的安全,而她年仅6岁的女儿,却在现场被活活吓死。1944年,张茂春因积劳成疾牺牲在交通线上,后被追认为革命烈士。 在房屋被毁,女儿、丈夫离世等种种苦难面前,阮唐嫲如同一位钢铁战士,她始终坚持和相信:这个革命家庭一定不能散,共产党一定还会再回来!她在苦难中昂起头来,果敢重组家庭、重建家园,土楼夷平了架竹棚,竹棚烧毁了搭茅寮。她要在这块血与火洗礼过的土地上坚守,她要让张家的革命血脉往后绵延,她要等到革命理想实现的那一天! 新中国成立了! 为缅怀毛泽东的丰功伟绩,传承英勇悲壮的革命精神,1951年由永定县政府全额拨款按照原貌重建当年毛泽东住过的这座未名土楼,永定县委经请示时任中共福建省委书记张鼎丞同意,决定对该楼取名为“泽东楼”,并制作嵌字楹联:“泽水长流革命宅,东风争放和平花”。 全国唯一以开国领袖名字命名的民居“泽东楼”从此横空出世。 老党员阮唐嫲怀着对毛泽东的无限崇敬,对共产党的真诚感激和对牺牲烈士的深切怀念,在新楼面前升起了一面五星红旗。从那天开始,鲜艳的五星红旗就一直在“泽东楼”前迎风招展,高高飘扬。 在后来的岁月中,阮唐嫲开始了新的生活。她工作积极,热爱集体,对党忠诚,听党的话。她先后将二儿子张万水和四儿子张万和送往部队。在对越自卫反击战中,张万和为保家卫国献出了年轻的生命。阮唐嫲,这位革命的老妈妈,又一次倔强地挺直了那饱经风霜的腰板,她把儿子的烈士证包裹起来深深地藏进了箱底,把部队首长发给她的400元烈士抚恤金原封不动地捐给了生产队修路。之后,她把小儿子张万汀叫来,交给了部队首长,让他参加中国人民解放军,踏着父兄的足迹继续前行。 这就是一位女共产党员的博大胸怀!这就是红土地上客家儿女的英雄气概! 把小儿子送去部队后,阮唐嫲又全身心地投入了生产队的工作,她继续担任生产队长,继续带领社员群众努力生产,兴修水利,修桥铺路,建设家园,继续坚持在“泽东楼”前升挂国旗,年复一年,直到她77岁去世。阮唐嫲离世后,她在县城工作的二儿子张万水把家搬回荷坳头,承担起了升挂国旗的使命。他说,母亲的愿景是让红旗永远高高飘扬! |